Esperamos que

nuestros lectores hayan tenido unas buenas vacaciones de verano.

Empezamos un

nuevo curso escolar y retomamos uno de los temas favoritos de este blog a la

vista de la frecuencia con la que volvemos sobre él: el precio de los fármacos

y, en particular, de los fármacos para el cáncer .

Un artículo de reciente aparición en el Journal of Economic Perspectives (Pricing in the Market for Anticancer Drugs) mostraba como los precios de los

principales fármacos para el tratamiento del cáncer habían aumentado muy por

encima de las tasas de inflación en las dos últimas décadas: en 2013 los 58

principales fármacos costaban alrededor de 207.000$ por año de vida ganado,

cuando en 1995 costaban 54.000$. Los autores sugieren que el aumento de los

precios responde a una mayor tolerancia social (disponibilidad a pagar) a unos

costes sanitarios elevados. Los políticos son rápidos en ponerse de acuerdo en

que el sistema de salud debe desalentar el uso de tratamientos ineficaces, pero

no está claro cómo los reguladores, compañías de seguros y médicos deben afrontarse

a tratamientos que son mucho más costosos, pero que ofrecen beneficios

incrementales pequeños.

Un artículo de reciente aparición en el Journal of Economic Perspectives (Pricing in the Market for Anticancer Drugs) mostraba como los precios de los

principales fármacos para el tratamiento del cáncer habían aumentado muy por

encima de las tasas de inflación en las dos últimas décadas: en 2013 los 58

principales fármacos costaban alrededor de 207.000$ por año de vida ganado,

cuando en 1995 costaban 54.000$. Los autores sugieren que el aumento de los

precios responde a una mayor tolerancia social (disponibilidad a pagar) a unos

costes sanitarios elevados. Los políticos son rápidos en ponerse de acuerdo en

que el sistema de salud debe desalentar el uso de tratamientos ineficaces, pero

no está claro cómo los reguladores, compañías de seguros y médicos deben afrontarse

a tratamientos que son mucho más costosos, pero que ofrecen beneficios

incrementales pequeños.

Últimamente han aparecido tres iniciativas encaminadas a iluminar –aunque sea un poco- el

camino. Por un parte las American Society of Clinical Oncology ha diseñado un marco para determinar el

valor de los fármacos para el cáncer en función de su beneficio clínico,

toxicidad, costes y “extras” (paliación de síntomas o tiempo sin tratamiento)

en el que habla explícitamente de AVAC y ratios coste-efectividad

incrementales. De hecho, la ASCO fue una de las sociedades que se unió a la iniciativa

del Choosing Wisely, indicando cinco prácticas que no añadían valor en el tratamiento del cáncer .

De forma

parecida, pero en el continente europeo, la European Society for Medical

Oncology ha diseñado la ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale para evaluación del valor de los fármacos

para el cáncer en función de la supervivencia que ofrecen y su toxicidad. En un

artículo de próxima aparición en Annals of Oncology, el Dr. Tabernero del

Hospital Vall d’Hebron y próximo presidente de la ESMO ha declarado que dejar

de lado el precio de los fármacos no es una opción, y que se tendrá que tener

en cuenta en una próxima versión de la ESMO-MCBS.

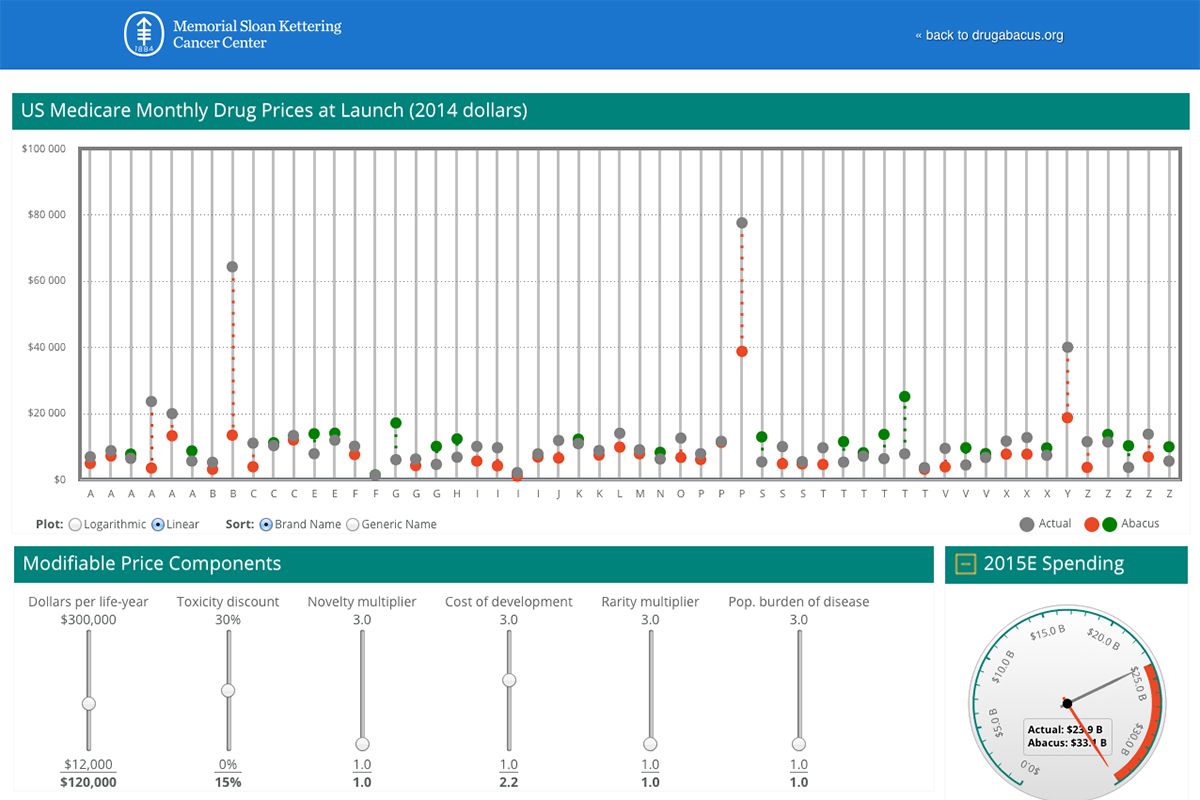

Volviendo a

Estados Unidos, los oncólogos del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center siguen

su particular batalla contra los elevados precios de los fármacos para el

cáncer, de la que ya se había hecho eco este blog.

Yendo un paso más allá, ahora han diseñado una calculadora que permite estimar

el precio de más de 50 fármacos en función de su precio por año de vida

ganados, toxicidad, novedad, coste de desarrollo, frecuencia del cáncer y carga

de la enfermedad poblacional, y compararlo con su precio original.

Aunque esta calculadora ha sido comentada inluso en el Wall Street Journal, el hecho de que la iniciativa

surja de colectivos médicos diversos no hace más que mostrar su preocupación

por la sostenibilidad de la atención a este tipo de pacientes y las decisiones

difíciles a las que a menudo se enfrentan. Quizás estas iniciativas sirvan, si no

como palanca de cambio, sí como manera de empezar un debate social sobre qué y

cuanto estamos dispuestos a pagar.